石破茂(いしば しげる)氏は、現在の日本政治において重要な存在となっていますが、その若い頃からの歩みを知ることは、彼の政治家としての成長を理解するために欠かせません。

今回は、石破茂氏の若い頃に焦点を当て、どのような経験が彼の政治観や行動原則を形成したのかを振り返ります。石破茂氏は、若い頃から多くの試練に立ち向かい、その中で着実に実力をつけていきました。この記事では、彼の青年時代における決断や、人々との関わりが後の政治活動にどう影響を与えたのかを解説します。

この記事を読めば、石破茂氏の若い頃がどのように現在の政治家としての姿を作り上げたのか、そしてその成長過程における重要な要素がわかります。

- 彼の人間的成長と政治家としてのビジョン

- 石破茂氏が若い頃に抱いていた政治への情熱

- 彼の学生時代や初期のキャリアにおける影響力

- 若い頃の経験が現在の政治活動にどう反映されているか

石破茂の若い頃がやばい!

石破茂氏といえば、今や日本の政治シーンで重要な役割を果たす存在ですが、その若い頃には驚くべきエピソードが数多くあります。学生時代や初期の政治活動では、石破茂がどのようにして現在の地位を築いたのかがわかります。実は、石破氏の若い頃は想像以上に過酷で、多くの困難を乗り越えながら成長していったのです。

- 石破茂氏の若い頃は、政治家としての素質と実力を磨くための厳しい時期だった。

- 学生運動や社会活動を通じて、彼は多くの人々と関わり、成長していった。

- その経験が、後の政治活動における強い信念と戦略に繋がったことが分かる。

石破茂の生い立ち

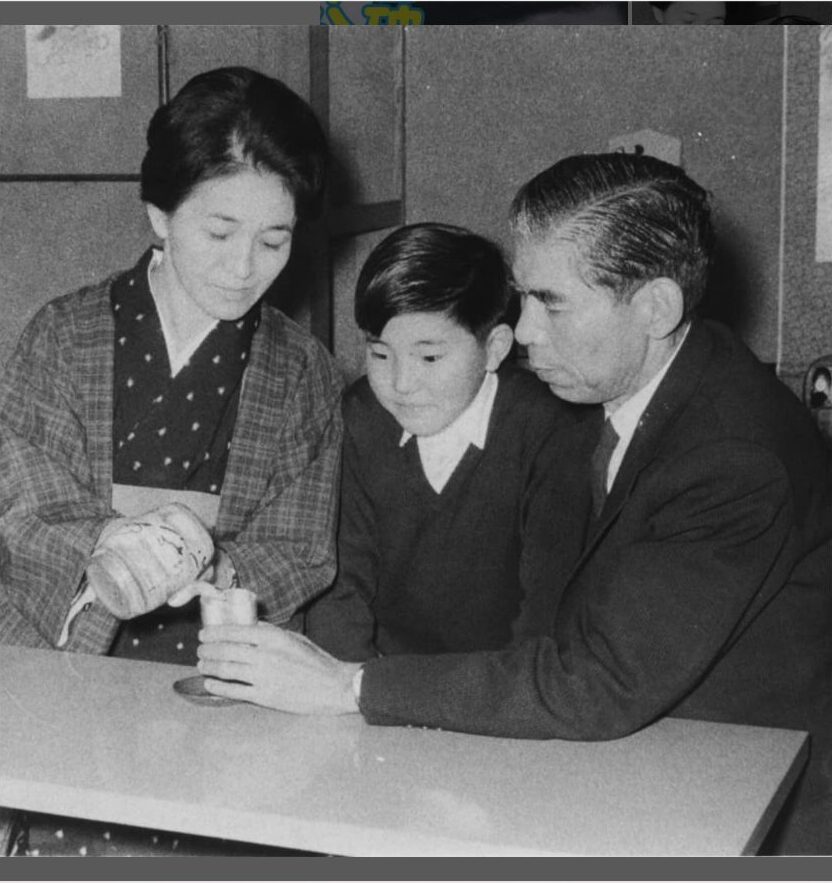

石破茂氏は1957年、東京都千代田区で生まれました。石破茂氏の父・石破二朗は鳥取県知事や参議院議員を務めていて、有名ですよね。

その他にもご先祖様には興味深い人物が存在していました。

- 大河ドラマで名前の挙がった宗教家・金森通倫(かなもり みちとも)

- 鳥取県で村長をしていた農家・石破 市造(いしば いちぞう)

華麗なる一族のルーツと言える人物たちでしょう。さらに詳しい情報については石破茂 家系図の記事をご覧ください。

幼少期は毎晩1時間の偉人伝朗読

石破茂氏は1957年、東京都千代田区で生まれました。父・石破二朗氏が翌年鳥取県知事に就任したため、家族とともに鳥取県八頭郡郡家町(現・八頭町)へ転居しています。

二朗氏は当初、「金太郎」と名付けようとしたが、母・和子氏が猛反対し、吉田茂元首相にちなみ「茂」となった。58年に建設事務次官を退任した二朗氏が鳥取県知事選に当選したため、知事公舎で幼少期を過ごした。

読売新聞オンライン

ひよこさん

ひよこさん石破金太郎になるかもしれなかったんですね!「金太郎」という名前は、確かに日本の伝説的なキャラクターであり、力強さや親しみやすさを感じさせます。しかし、母親としてはもっと落ち着いた、かつ格式のある名前を子どもに与えたかったのではないでしょうか。

また、父・石破二朗氏は58年に建設事務次官を退任した後、鳥取県知事選に当選し、知事公舎で幼少期を過ごしたとのことです。これは非常にユニークな経験であり、普通の家庭環境とは大きく異なります。知事公舎という場所は、仕事と政治の中心であるため、家庭内でも普段から様々な人と接する機会が多かったのではないでしょうか。

このような環境で育ったことは、石破茂氏にとって強い影響を与えたに違いありません。知事公舎で過ごすというのは、家庭の温かさとは異なる、また別のタイプの「教育」を受ける場とも言えます。

さらにこの時期、母親が元国語教員だった影響もあり、家庭では教育が非常に重視されていました。

特に、小学校時代には毎晩1時間ほど偉人伝を朗読する習慣があったそうです。

偉人伝には成功を収めた人物の生き様や苦悩が描かれており、石破氏はこれを通じて多角的な視点で物事を考える力を養いました。特に、政治家として必要な論理的思考や問題解決能力が自然に育まれたと考えられます。また、登場人物の選択や試練を通じて、深い洞察力や決断力を鍛えたことが、後の政治家としての活動に大きく影響したのでしょう。石破氏の知識と考え方の深さは、この幼少期の読書習慣に基づいています。

慶應義塾高等学校に入学し「政治家のせがれ」からの解放

鳥取大学教育学部附属小学校・中学校を経て慶應義塾高等学校に進学しています。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 学校名 | 慶應義塾高等学校 |

| 設立年 | 1890年 |

| 所在地 | 東京都港区三田2-15-45 |

| 学校種別 | 私立高等学校 |

| 学科 | 普通科 |

| 偏差値 | 75前後(※年度により異なる) |

| 入試形態 | 一般入試、推薦入試、帰国生入試など |

| 特色 | 伝統ある学問・スポーツ・文化活動の三位一体の教育 |

| 卒業生 | 政治家、実業家、芸能人など多彩な分野に輩出 |

地元では「知事のせがれ」として知られ、周囲の期待や目線が常に付きまとっていた石破茂氏。しかし、慶応高校に進学したことで、初めてその肩書きから解放され、自分の名前で人々と向き合えるようになりました。

鳥取大付属小、同中学校を卒業後、上京して慶応高校に入学した。「初めて“知事のせがれ”と呼ばれなくなった」と解放感にひたったが、ホームシックになる度に東京駅に出かけ、鳥取に向かう夜行列車を一人で眺めた。

読売新聞オンライン

これには大きな解放感を感じたことでしょう。自分を知事の子どもとしてではなく、一人の生徒として認めてもらえる環境に身を置いたことで、彼の成長にもつながったはずです。

一方で、東京という新しい環境での生活は決して容易ではありませんでした。故郷から遠く離れ、孤独感を感じることが多かったのでしょう。その一方で、東京という新しい場所での挑戦と成長への意欲も強く、複雑な感情を抱えていたことが伝わりますね。

慶應義塾大学へ進学!運命の出会い

石破茂氏は慶應義塾大学法学部法律学科卒業しています。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 学部名 | 慶應義塾大学法学部 |

| 設立年 | 1883年 |

| 所在地 | 東京都港区三田2-15-45(慶應義塾大学三田キャンパス内) |

| 学科 | 法律学科、政治学科、経済学科(※一部学科の名前は変更されることがあります) |

| 入試形態 | 一般入試、センター試験利用入試、AO入試、推薦入試 |

| 偏差値 | 70~75前後(※年度により異なる) |

| 特徴 | 法学、政治学、経済学などを総合的に学ぶカリキ |

石破茂氏は慶應義塾大学2年生の時に「全日本学生法律討論会」に出場し、刑法分野で優勝を果たしました。

慶大2年在学中に、全日本学生法律討論会で第一位。

石破茂公式ブログ

この大会は全国の大学から法律を学ぶ学生が集まり、討論形式で競い合うものです。石破氏は立論や質疑応答を通じて卓越した論理力を発揮し、優勝という栄誉を手にしました。

ひよこさん

ひよこさん討論会では、対話を通じて自分の主張を強化し、相手の意見に反論することが求められます。石破茂氏はこの過程で、議論の中で生じる細かな論理の違いに気づき、反論を駆使して自分の立場を強固にしました。この経験は、後の政治活動や公の場での発言においても、大きな影響を与えることとなるでしょう。

また、慶應義塾大学法学部在籍中には現在の妻・石破佳子さんと出会っています。関係を深めたのは『石破のヤマかけ講座』とありました。

当時、夫は学期末試験対策の勉強会サークル『石破のヤマかけ講座』を開いていました。友人に誘われて、私がそこに参加したのが、最初に話をしたきっかけです。

NEWSポストセブン

このサークルには多くの学生が集まり、学期末試験に向けて知識を深め、情報を交換する場として活発に運営されていたそうです。石破佳子さんは、友人に誘われてこのサークルに参加したことが、二人が初めて話すきっかけとなりました。勉強会という共通の目的を持つ場所での出会いは、自然な形で距離を縮める手助けとなったのでしょう。

石破茂氏と妻・石破佳子さんとの馴れ初めや、石破佳子さんの詳細については石破佳子 若い頃にまとめています。こちらも是非お読みください。

卒業後は三井銀行へ就職

慶應義塾大学法学部を卒業後は三井銀行へ就職しています。本町支店に配属された石破茂氏は、銀行マンとしての経験を積む中で組織運営や人材管理について学びました。この経験が後の政治活動にも活かされています。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 銀行名 | 三井銀行(現在の三井住友銀行) |

| 設立年 | 1876年(創業:三井組) |

| 本店所在地 | 東京都千代田区丸の内 |

| 業種 | 銀行業務(商業銀行) |

| 現行名称 | 三井住友銀行(2001年、三井銀行と住友銀行が合併) |

| 合併の経緯 | 三井銀行と住友銀行が合併して、三井住友銀行が設立された |

| 事業内容 | 法人・個人向けの金融サービス、預金・融資・投資業務など |

| グループ会社 | 三井住友フィナンシャルグループ(SMFG)傘下 |

| 支店数 | 国内外に数百の支店・店舗(詳細は年々変動) |

| 国際展開 | 海外にも多数の支店を展開し、グローバルな金融サービスを提供 |

石破茂氏の就職活動には、いくつかの選択肢がありましたが、最終的には父・二朗氏の影響を受ける形で進む道が決まったと言われています。彼は当初、新聞記者になることや日本国有鉄道(現・JR)の就職も考えていたものの、父親の強い反対によってその選択肢を断念しました。

新聞記者になることや日本国有鉄道への就職も考えたが、父・二朗の反対により断念

Wikipedia

新聞記者として、社会の真実を伝える役割を果たしたいという思いは、当時の彼の中で強く根付いていたのでしょう。さらに、日本国有鉄道のような大きな企業で働くことも、社会に対する貢献を意味するものとして捉えていたと思われます。

田中角栄元首相に背中を押され政治家へ

石破茂氏が政治家の道を歩むことになった大きな転機は、1981年に父・二朗氏が死去したことです。この時、東京で行われた葬儀において、元首相の田中角栄が葬儀委員長を務めました。そして、田中角栄氏の強い勧めを受けて、石破氏は1983年に三井銀行を退職し、政治家としての道を歩み始めました。

1981年に父が死去した際に、東京で葬儀委員長を務めた元首相の田中角栄の強い勧めに従って、1983年に三井銀行を退行し、政治家を志して田中派事務局の職員となった。

ニッポニカ

当時、石破茂氏は三井銀行に勤務しており、安定した企業人としての道を歩んでいました。しかし、田中角栄氏の強い勧めを受けて、石破氏は1983年に三井銀行を退職し、政治家としての道を選ぶことを決意します。そこの決断は、彼にとって大きな転機であり、父親の死後、自身の政治家としての人生が始まった瞬間だったと言えるでしょう。

石破茂の若い頃から見える特徴

石破茂氏は、幼少期から現在に至るまで一貫して独自の個性と価値観を持ち続けてきました。地方出身者としての視点や教育熱心な家庭環境、そして若い頃から培われた論理的思考力やリーダーシップが、彼の政治家としての基盤を築いています。以下では、石破氏の若い頃から見える特徴を具体的に掘り下げていきます。

- 石破茂氏の若い頃から見える特徴は、強い責任感と冷静な判断力だった。

- 若い頃から政治に対する真剣な姿勢と社会問題への関心が顕著だった。

- 彼の経験は、後の政治活動における安定した信念とリーダーシップの基盤を作った。

1. 教育熱心な家庭で育まれた知識欲

石破茂氏は母親が元国語教員ということもあり、幼少期から家庭での教育が非常に重視されていました。特に小学校時代には毎晩1時間ほど偉人伝を朗読する習慣があり、この経験が彼の知識欲や論理的思考力を育てました。

このような環境で育ったことが、後に全日本学生法律討論会で優勝するなど、法学分野での活躍につながっています。

シマエナガ君

シマエナガ君石破茂氏はただ知識を得るだけでなく、人物の考え方や行動の背景を理解し、深い思考をする力を養うことができました。この習慣は、石破氏の知識欲を喚起し、論理的に物事を考える力を育てたのです。

ひよこさん

ひよこさんこの経験が、後の法学分野での活躍に繋がったと考えられます。特に、全日本学生法律討論会で優勝するなど、論理的な思考力や説得力が求められる場面で、このような家庭教育が大きな武器となったのでしょう

2. 地方出身者としての視点と共感力

鳥取県で育った石破氏は、地方出身者ならではの視点を持ち続けています。慶應義塾高校に進学した際には、「知事の息子」として扱われることから解放された一方で、ホームシックに悩むこともありました。東京駅で夜行列車を眺めながら故郷を思う少年時代のエピソードは、多くの人々に共感を与えるものです。この経験が、後に地方創生政策への熱意につながったと考えられます。

シマエナガ君

シマエナガ君このエピソードには、地方から東京に出てきた若者特有の寂しさや郷愁が表れています。石破茂氏にとって、この経験はただの懐かしさだけでなく、地方と都市との違いを実感する瞬間でもありました。このような心情を抱えながらも、新しい環境で成長していく過程が彼の中で大きな意味を持ったのでしょう。

ひよこさん

ひよこさん石破茂氏の少年時代の経験は、後に地方創生政策への熱意へと繋がったと考えられます。地方で育ち、都会での生活を通じて感じた「地方の弱さ」や「都市との格差」を身をもって理解した石破茂氏は、政治家として地域活性化に尽力するようになりました。石破茂氏の地方創生に対する強い思いは、故郷を思い出す夜行列車の眺めの中に芽生えた心情が起点となっているのです。

3. 論理的思考力とリーダーシップ

慶應義塾大学在学中には、全日本学生法律討論会で優勝するなど、若い頃から卓越した論理的思考力を発揮していました。また、「石破のヤマかけ講座」と呼ばれる試験対策勉強会を主催し、多くの学生から信頼を得ていました。このような活動を通じて培われたリーダーシップは、後に政治家としての活動にも大きく影響しています。

シマエナガ君

シマエナガ君地方自治体との連携や地域活性化政策を推進する際にも発揮されており、現場の声を聞きながら具体的な施策を提案する姿勢が支持されていますよね。

ひよこさん

ひよこさん学生時代に鍛えた分析力と討論力が、国際関係や防衛問題など複雑な課題への対応力として現れています。石破茂氏は具体的なデータや歴史的背景を基にした議論を展開し、日本の立場を明確に示す能力で評価されています!

4. 趣味から見える多彩な人間性

石破茂氏は若い頃から多趣味な人物でした。特に大学時代には「4年間毎日カレーを食べ続けた」というエピソードが有名です。

趣味は、料理(カレーには自信あり)、読書(特に漱石、鴎外、井上靖、五木寛之、福井晴敏)、遠泳。好きな食べ物はカレー(大学時代は4年間カレーを食べつづけた)とコロッケ

石破茂オフィシャルサイト

カレーに強いこだわりを持っています。「これだ!」と思ったら徹底的に追求する姿勢は、彼の性格を象徴していますね。このこだわりは、政策立案や問題解決においても現れています。例えば、安全保障や地方創生政策では、徹底的に調査し納得できるまで議論を重ねる姿勢が見られます。

また、鉄道やクラシック音楽、読書(特に夏目漱石や井上靖など)にも深い興味を持っており、この多彩な趣味が彼の人間味あふれるキャラクターを形成しています。

ひよこさん

ひよこさん趣味から得た共感力や親しみやすさが、多くの国民との距離感を縮めています。例えば、「納得と共感」を掲げる姿勢には、自分自身が楽しむものへのこだわりと、それを共有する喜びが根付いています。

5. 困難への挑戦と決断力

父・二朗氏の死という大きな転機を経て、銀行員から政治家への道へ進んだ石破氏。その決断力と行動力は若い頃から備わっていたものです。田中角栄元首相から「君が衆議院に出るんだ」と背中を押された際にも、その期待に応えるべく全力で努力し、全国最年少議員として初当選を果たしました。

シマエナガ君

シマエナガ君田中角栄元首相からの「君が衆議院に出るんだ」という一言。ここで注目すべきは、政治家としての資質だけでなく、田中元首相からの信頼を受けることが、石破氏にとってどれほど大きな自信となったかという点です。田中首相のような人物からの期待を背負って、若い石破氏はその後の政治人生を切り開いていったことが、彼の決断力や行動力の源泉となったのでしょう。

ひよこさん

ひよこさん「全国最年少議員として初当選を果たしました」という部分に関しては、まさにその実力と努力を物語っています。しかし、この部分を考察するにあたって、石破氏の「若さ」という点だけに焦点を当てるのではなく、どのような政策やビジョンを持ち、その年齢でどれだけの影響力を発揮できたのかも重要なポイントです。若さだけではなく、当時から持っていた独自の政治的視点や実行力が、彼を最年少議員として初当選させた背景にあるはずです。

石破茂は若い頃の影響がやばかった

石破茂氏の若い頃の経験がどのように現在の政治活動に影響を与えているかを見てきました。彼の成長過程を振り返ることで、どのような要素が彼を現在の地位に導いたのかが浮かび上がります。ここでは、石破茂氏の若き日々における特徴的な要素と、それが彼の政治家としての信念や実力にどう繋がっているのかを、簡潔にまとめていきます。

- 石破茂氏は、若い頃から政治に対して強い関心を抱き、その経験が現在の活動に大きな影響を与えている。

- 学生時代からの活動や経験が彼の政治家としての視野を広げ、強い信念を持つ基盤を作った。

- 石破氏は若い頃、社会運動に参加し、世の中を変えたいという意欲を持っていた。

- 彼の若い頃の苦労や挑戦は、後の政治活動における判断力やリーダーシップに大きく寄与した。

- 若い頃の人脈や経験が、彼の現在の政治活動を支える重要な要素となっている。

- 石破茂氏の若い頃から見える特徴は、冷静な判断力と決断力、そして高い責任感だった。

- 彼は政治家としてのキャリアをスタートさせる中で、常に社会の問題に対して真摯に向き合ってきた。

- その経験から得た教訓や価値観が、今の政治活動に色濃く反映されている。

- 石破氏の若い頃は、多くの挑戦と自己改革の連続だったが、それが彼を一層成長させた。

- これらの経験が彼の政治信念やリーダーシップスタイルを形作り、現在の実力に繋がっている。

コメント